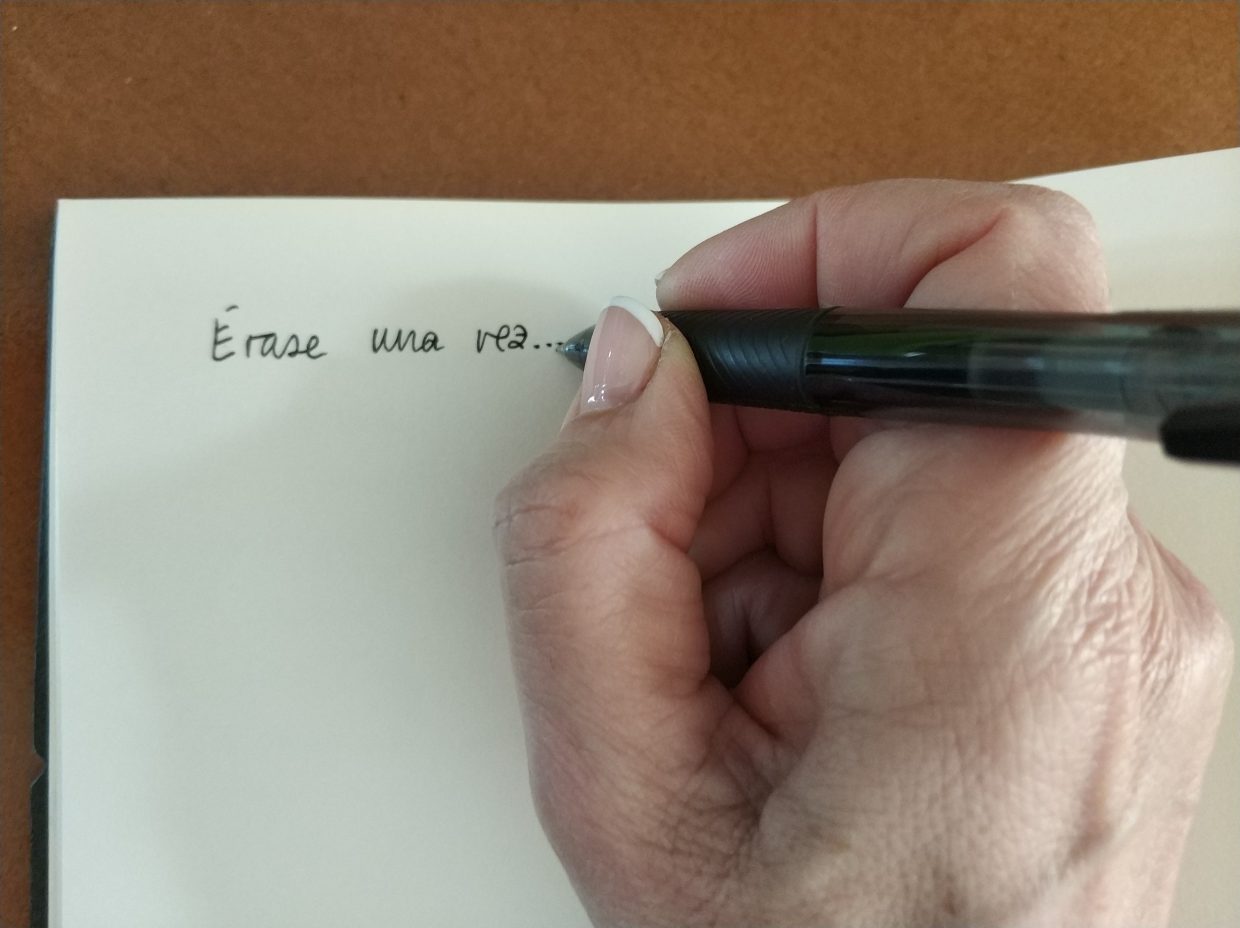

Érase una vez… Ésta es probablemente la expresión con mayor poder evocador que existe. Tres palabras nada más, una frase por completar invitándonos a un viaje atemporal en el cual todo puede ocurrir y que nos sumerge directamente en mundos desconocidos y seguramente irreales, pero con los que conectamos tan solo con escucharla o leerla, porque lo hacemos desde la emoción y la curiosidad. Tal es la fuerza creativa de las palabras; en este caso, de las que dan comienzo a los cuentos. La escritura narrativa más corta, aparentemente más simple, pero con una capacidad insuperable de apoderarse de nosotros y activar nuestra imaginación desde el principio de los tiempos.

Los cuentos son el primer acceso a la literatura cuando somos niños, y también nos han acompañado en la evolución de la especie humana. Herencia oral de nuestros antepasados y huellas antropológicas de las primeras historias que se contaban a la luz de la hoguera cuando la palabra aún no tenía una forma visible, escrita. De esta antigüedad nos habla también la etimología de la palabra contar, ya que los primeros signos se crearon para eso, hacer cuentas. Y después, también las historias transmitidas de generación en generación comenzaron a guardarse en esos trazos mágicos a los que llamamos escritura. Y pudimos comenzar a decir “Cuéntame un cuento…”

La permanencia y la atemporalidad de estos relatos va implícita en el propio inicio: “Érase una vez”, “Había una vez”, casi siempre seguido de “…hace muchos, muchos años”. Y su universalidad también se consigue por la indefinición del lugar: “…en un reino muy lejano…en un país más allá de las montañas…”. Se ha continuado utilizando esta fórmula por su capacidad de transportarnos directamente a otros mundos: en la memoria de muchos de nosotros ha quedado grabada sobre un infinito manto de estrellas la aparición del ya mítico “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…” de La guerra de las galaxias, como ejemplo cercano.

Cualquier relato podría comenzar así, pero casi siempre remite (al menos en mí lo hace) a aquellos cuentos que de pequeños escuchábamos una y otra vez, expectantes e hipnotizados, y que después fueron los protagonistas de nuestras primeras lecturas. Bruno Bettelheim (en su obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas) describe los cuentos como las únicas obras de arte totalmente comprensibles para el niño, por lo que una parte de su importancia radicaría en convertirse en nuestra entrada en la experiencia estética del hecho artístico.

Érase una vez un rey, un hada del bosque, un sastrecillo valiente, un unicornio azul, un patito feo…En un tiempo y un lugar eternos y universales, lo importante son los personajes (cualquier criatura, ser u objeto, más o menos real o inventado, puede serlo) y la acción, aquello que les ocurre. El simbolismo de los cuentos está por encima de lecturas y revisiones que intentan ser políticamente correctas y supuestamente adecuadas a los tiempos actuales. Por ejemplo, los cuentos de hadas, tan denostados muchas veces, hablan de los conflictos humanos básicos y de cómo se han ido explicando a lo largo de la historia de la humanidad. En sus protagonistas se escinden los aspectos “buenos y malos” de las personas para que una mentalidad infantil pueda sentir a través de ellos los sentimientos que nos componen: amor, justicia, valentía…, pero también odio, agresividad, celos… Del mismo modo, aprendemos a integrar que, aunque hay finales felices, no siempre es así, y hemos de estar preparados para ello, sabiendo afrontar los obstáculos y las frustraciones. Por ello los cuentos son una medicina y se usan como tal.

Aún recuerdo mi estupefacción cuando vi la versión de La sirenita realizada por Disney. No salgo todavía de mi asombro. ¡La sirenita y el príncipe se casaban! No era ese el final trágico que yo recordaba del cuento de Andersen, en que la princesa del mar obtiene con gran sacrificio unas piernas, pero ni consigue a cambio al príncipe ni tampoco recupera su voz y su cola de sirena, acabando convertida en espuma de mar. Es cierto que, de la tradición oral a la escrita, y con las censuras posteriores, se cambiaron en muchos relatos aspectos que se fueron considerando tabú (la madre de Blancanieves pasó a ser su madrastra, por ejemplo, para hacer más “aceptable” su crueldad), pero de ahí al objetivo actual de crear historias para niños “que no traumaticen”, en una especie de consumismo de la felicidad, hay un abismo absurdo que roza la parodia.

Como decía antes, cualquier historia podría comenzar así. Érase una vez una familia que huía de la guerra, un niño que robaba para comer, un malvado banquero que se enriquecía a costa de los demás, una mujer secuestrada por su maltratador, un famoso futbolista que se miraba cada día en el “espejito, espejito” de la televisión, … Y así podríamos continuar sin fin, en un mundo en que todo puede suceder, incluso la realidad. Tal vez, entonces, paradójicamente, nos la deberíamos contar de este modo para ser más conscientes de ella y no dejar de sorprendernos nunca.

Aunque en tantas frases hechas se les da una connotación negativa, es posible que pudiésemos mejorar como especie si fuésemos más cuentistas, nos contásemos más cuentos, y viviéramos más del cuento como receta para el espíritu. De los cuentos de hadas a los de terror de Edgar Allan Poe, pasando por Las mil y una noches y el sinfín de pequeñas grandes historias de todas las culturas de la Tierra. Y, por supuesto, el Cuento de Navidad de Dickens y sus fantasmas que tarde o temprano acaban visitándonos a todos. Un cuento para cada día es el título de un libro que me regalaron cuando era niña, y ésta sería una de las recetas que tal vez pudiésemos darnos como sociedad.

Y colorín, colorado, este cuento, estos cuentos…no se han acabado.